© Valentin Thurn

09. Apr 25

Filme mit Wirkung

Dokumentarfilme haben das Potenzial, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Doch wie kann ihre Wirkung nachhaltig gestaltet werden, ohne belehrend zu wirken?Der Schlüssel liegt in Impact-Kampagnen: Sie machen Filme sichtbar, setzen gezielt Impulse und regen gesellschaftliche Diskussionen an. Dabei stehen kreative Ansätze im Vordergrund, die nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern auch Lösungen fördern.

Der Unterschied zur Distribution ist einerseits die Dauer: Ein Kinoverleih kann das immer nur wenige Wochen vor und nach dem Kinostart finanzieren. Andererseits aber auch das Ziel von Partnerschaften mit Organisationen oder Sozialunternehmen. Denn die würden es nicht als ihre Aufgabe ansehen, Film-Marketing zu betreiben. Wenn es aber um ein gemeinsames gesellschaftliches Ziel geht, dann kann eine Impact-Kampagne sowohl dem Film als auch der Partnerorganisation nutzen.

Das Problem für viele Filmemacher ist ein zeitliches und damit finanzielles: Wie sollen sie die Aufgabenfülle meistern, wo sie doch ohnehin schon durch Dreharbeiten, Schnitt und klassische Pressearbeit stark gebunden sind? Ideal wäre es, wenn Budget für eine Impact-Agentur vorhanden wäre. Doch die Produktionsetats sind ohnehin schon knapp, und das Geld der Kinoverleiher auch limitiert.

© Valentin Thur

„The Good Media Network“ geht neue Wege

Noch gibt es in Deutschland wenige Möglichkeiten – eine davon ist „The Good Media Network“. Anna Ramskogler-Witt, Leiterin des Berliner Festivals Dokumentale, hat gemeinsam mit Valentin Thurn, Vorstandsmitglied der „AG DOK – Berufsverband Dokumentarfilm“, ein Trainings-Programm für Impact Producing entwickelt.

Es beginnt mit einem dreitägigen Training, dem Impact-Lab. Einige Monate später pitchen die Filmemacher vor potentiellen Partnerorganisationen, die sorgfältig ausgesucht und eingeladen werden. Und am Ende bekommt jedes der ausgewählten Filmprojekte eine Startfinanzierung von rund 10.000 Euro.

Im Moment gibt es dieses Programm leider nur für Berlin-Brandenburg, weil es vom dortigen Medienboard finanziert wird. Die AG DOK ist jetzt im Gespräch mit anderen Länderförderern, damit auch Filmemacher aus anderen Regionen in den Genuss dieser Unterstützung kommen können.

In einer Zeit, in der nur wenige ganz große Filme wirklich die Aufmerksamkeit der Medien finden und damit im Kino erfolgreich viele Zuschauer anziehen, müssen wir Filmemacher unser Publikum oft selbst suchen. Impact-Kampagnen sprechen die Menschen in ihren Interessen meist außerhalb des Kinos an, aber können am Ende durchaus auch in einem Kinoerfolg enden.

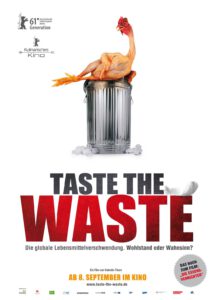

Taste the Waste © Valentin Thurn

Die Erfolgsgeschichte von „Taste the Waste“

Dass dies funktioniert, durfte ich mit meinem ersten Kino-Dokumentarfilm „Taste the Waste“ erfahren. Es geht darum, dass die Hälfte aller Lebensmittel weggeworfen wird, oft bevor sie den Verbraucher erreichen. Doch bevor der Film 2011 in die Kinos kam, wurden bundesweit Partnerschaften geknüpft. Die Idee: Wir fragten die Bauern aus der Umgebung, ob sie uns nicht das Gemüse bringen können, das sie aussortieren müssen, das sie nicht an Supermärkte verkaufen können, weil sie nicht deren Standards entsprechen.

Daraus bereitete der Koch Wam Kat und seine Helfer Tausende von Gerichten, die den Passanten umsonst angeboten wurden. Und so fanden zum Kinostart rund 30 Koch-Events in Fußgängerzonen in ganz Deutschland statt. Das hätten Thurns kleine Filmproduktion selbst niemals organisieren geschweige denn finanzieren können. Es war nur möglich in Zusammenarbeit mit Partnern wie Slow Food, Brot für die Welt, der Welthungerhilfe und anderen, und der Bereitschaft des Kinoverleihs, in einen Minijob zu investieren. Wir konnten eine Mitarbeiterin einstellen, die die Aktionen mit einem halben Jahr Vorlauf koordinierte.

Um die Partner zu überzeugen, fand eine exklusive Vorführung zur Berlinale statt. Es war bewusst nicht die schnell ausgebuchte Vorführung im „Kulinarischen Kino“ der Berlinale, sondern ein selbst organisiertes Event in einem eigens reservierten Kino. Es musste sogar ein zweiter Saal angemietet werden, und das Ziel, die verschiedenen Partner zu überzeugen, klappte wunderbar. Es war sicher zum einen der Film, der sie überzeugte, aber zum anderen auch ich als Person, der man eine Motivation für das Thema abnahm, die über den Film hinausgeht.

Filme motivieren zum Engagement

Was haben die Partner von einer solchen Kooperation? Neben gemeinnützigen Organisationen waren auch Unternehmen aus der Lebensmittelbranche dabei. Ich denke, dass Kino-Dokumentarfilme die Zuschauer motivieren können, sich zu engagieren – und wenn dann nach dem Film auf der Bühne der geeignete Verein präsent ist, können er damit vielleicht neue Mitglieder werben. Oder das Unternehmen Käufer für seine Produkte.

Ich bin allerdings kein Freund von Filmen mit Zeigefinger, das würde auch nicht funktionieren, Motivation klappt besser über Empathie oder einen Wechsel von Emotionen und Erkenntnis. Ich will berühren und den Kopf öffnen für neue Gedanken. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen einer Impact-Kampagne und der Kampagne eines Vereins wie Greenpeace oder Foodwatch: Da muss das Ziel möglichst zugespitzt sein, die Änderung eines Gesetzes etwa oder Spenden für einen bestimmten Zweck.

Das sehr viel breitere Ziel einer Impact-Kampagne macht es deshalb möglich, dass sich auch öffentlich-rechtliche Sender damit einverstanden erklären. Sie waren wohl etwas misstrauisch am Anfang, weil sie die journalistische Unabhängigkeit in Gefahr sehen. Wenn man aber klarmacht: Die Filmproduktion wird ohne das Geld von „Lobby-Organisationen“ finanziert und damit ohne Einfluss irgendwelcher Interessengruppen, dann können sie eher einer Kampagne nach Fertigstellung des Filmes zustimmen, die von Vereinen und Unternehmen gesponsert wird. Auf den Inhalt des Filmes können sie ja dann keinen Einfluss mehr nehmen.

Das Konzept war erfolgreich: Wir erreichten 130.000 Zuschauer in den deutschen Kinos und 30.000 in Österreich. Darüber hinaus bekam „Taste the Waste“ viele internationale Preise und wurde in rund 30 Ländern im TV gezeigt. Doch noch mehr als die Zuschauerzahlen hat mich gefreut, dass es Zuschauer gab, die aus dem Kino kamen und die Entscheidung trafen, ihr Leben zu ändern. Zum Beispiel schreiben die Gründer des Münchener „Kartoffelkombinats“ in ihrem ersten Newsletter: „Wir haben Taste the Waste gesehen, und beschlossen, wir müssen etwas tun.“ Das ist für mich tatsächlich das größte Lob, noch mehr als jede noch so tolle Quote.

© Valentin Thurn

Mit Humor gegen Ekel – „Holy Shit“

Dazu kommt immer mehr auch die Situation, dass unsere Filme kaum mehr wahrgenommen werden können in der Informationsflut, die uns täglich überrollt. Impact-Kampagnen können hier helfen, vor allem dann, wenn sie so kreativ gestaltet werden wie die Filme selbst.

Bei unserem letzten Kino-Dokumentarfilm „Holy Shit“ mussten wir befürchten, dass einige Zuschauer aus Ekel den Gang ins Kino nicht antreten wollen. Denn es geht um menschliche Ausscheidungen, die nicht im Abwasser enden sollten, sondern als Ressource für die Landwirtschaft wiederverwendet werden. Der Film gewann 2023 den Deutschen Naturfilmpreis. Für die Impact-Kampagne fanden wir mit der Wissenschaftler-Initiative „ZirkulierBAR“ einen idealen Partner, gemeinsam veranstalteten wir z.B. einen parlamentarischen Abend im Sommerpavillon des Bundestages und konnten den Film sogar bei den UN-Konferenzen zum Klimaschutz in Baku und zur Biodiversität in Cali vorführen.

Aber wie gehen wir mit dem tief verwurzelten Ekel-Gefühl um? Natürlich auch im Film, der das Thema mit eine Prise Humor betrachtete. Darüber hinaus ließen wir uns aber auch Begleitmaterial einfallen, zum Beispiel ein Karten-Spiel, mit dem Kinder und Familien das Thema spielerisch entdecken können, ein Musikclip für Jugendliche und ein Buch sowie eine Kurzversion fürs Schulfernsehen.

Und Du? Welche Filme haben Dich verändert?

Welche Filme haben Dich nachhaltig verändert? Wir freuen uns uber Deine Geschichte in den Kommentaren!

Diskutieren Sie zu

diesem Thema

diesem Thema

Schreibe einen Kommentar

Filme und mehr

Vielen Dank für den Beitrag. Taste the Waste habe ich nicht gesehen, aber Foodsharing kenne ich und nehme hier teil.