29. Okt 25

Zwischen Rettung und Risiko: Bioethik im Zeitalter der Artenkrise

In einer Zeit, in der die Biodiversitätskrise zur großen ökologischen Herausforderung unserer Epoche geworden ist, suchen Forschende weltweit nach Lösungen – und stoßen dabei immer wieder an ethische Grenzen. Moderne Technologien wie Genmanipulation, künstliche Intelligenz und automatisierte Datenerfassung eröffnen neue Handlungsspielräume, werfen jedoch zugleich fundamentale Fragen auf:Wie weit darf der Mensch in natürliche Prozesse eingreifen?

Welche Arten wollen – und sollen – wir retten?

Und wer entscheidet darüber?

Die Rückkehr der verlorenen Arten

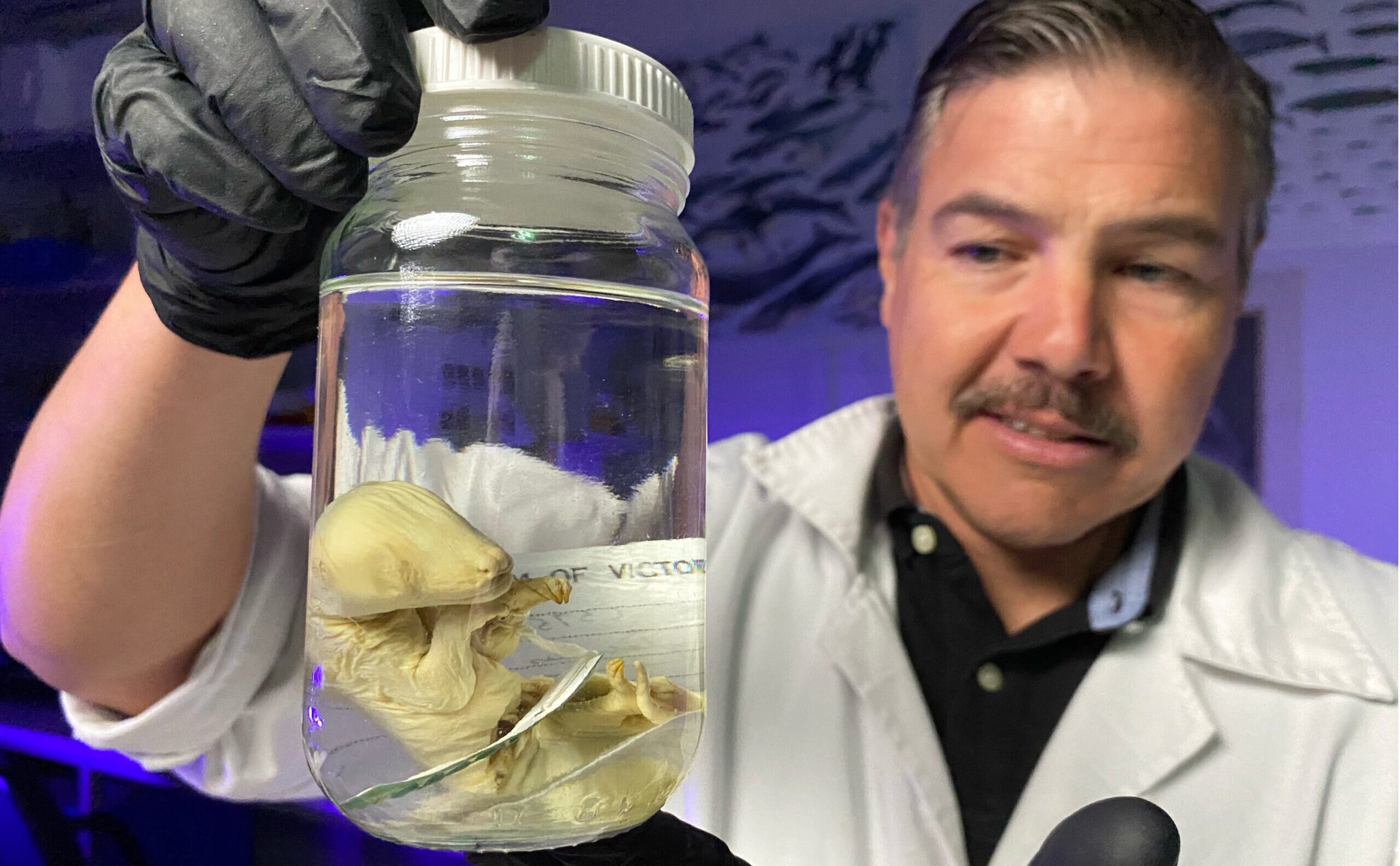

Die Dokumentation „Ein Mammut-Projekt“ aus dem Programm des NaturVision Filmfestivals 2025 beleuchtet ein Forschungsfeld, das gleichermaßen fasziniert, irritiert und polarisiert: die Wiederbelebung längst ausgestorbener Arten. Wissenschaftler*innen weltweit versuchen, das Erbgut von Mammut, Säbelzahntiger oder Beutelwolf aus Museumsproben zu rekonstruieren – mit dem Ziel, diese Tiere mithilfe moderner Gentechnologie eines Tages wieder in die Wildnis zu entlassen.

Der Film stellt zentrale Fragen:

Dient dieses „De-Extinction“-Projekt tatsächlich dem Naturschutz – oder nährt es vielmehr menschliche Hybris? Entsteht hier eine neue Form des „Designer-Naturschutzes“, die Biodiversität zur technischen Spielwiese macht? Und welche Verantwortung trägt der Mensch für Kreaturen, die er selbst erschafft?

zum FILM – Ein Mammut-Projekt – Wiedergeburt ausgestorbener Arten

Wie weit darf Artenschutz gehen?

Ausgehend von diesem Film diskutierten zwei Fachexpert*innen beim NaturVision Filmfestival 2025, wie weit Artenschutz im Zeitalter der Gentechnik gehen kann – und darf. Braucht es den spektakulären „Mondlandungseffekt“ eines Mammut-Projekts, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Artensterben zu lenken?

Bioethikerin Dr. Uta Eser gibt dabei einen Einblick in die Aufgaben der Bioethik. Kurz und prägnant bringt sie die zentrale Frage auf den Punkt: „Leben lassen und sterben machen oder leben machen und sterben lassen – wer darf das?“

Wie also steht es um die moralische Berechtigung, ausgestorbene Tiere mit heutigen Mitteln der Gentechnik zurückzuholen?

Dass man für den Artenschutz gar nicht in die Steinzeit blicken muss, zeigt Dr. Rudi Suchant am Beispiel des Auerhuhns, das er als „Dinosaurier des Schwarzwalds“ bezeichnet – eine Art, die die Eiszeit überstanden hat, nun aber vom Aussterben bedroht ist. Der Aktionsplan Auerhuhn ist ein spannendes Beispiel für Arten- & Biotopschutz im Hier und Jetzt.

zum TALK – Bioethik – Wie weit darf Artenschutz gehen?

Von Rückzüchtung zu Prävention: Hightech gegen das Artensterben

Auch die Dokumentation „Artenschutz 2.0 – Mit Hightech gegen das Artensterben“ zeigt, wie moderne Technologien eingesetzt werden, um bedrohte Arten rechtzeitig zu schützen. Satellitendaten, Kamerafallen, DNA-Barcoding und KI-gestützte Auswertungen ermöglichen es, Populationen zu überwachen, Schutzmaßnahmen gezielt zu steuern – und Arten im besten Fall zu retten, bevor sie verschwinden.

Doch auch hier stellt sich die ethische Frage:

Wie verändert der zunehmende technologische Zugriff unsere Vorstellung von Natur? Wird der Wald zur Datenbank, das Tier zur messbaren Ressource? Und was bedeutet es für die Autonomie von Wildtieren, wenn ihr Überleben von Algorithmen abhängt?

zum FILM – Artenschutz 2.0 – Mit Hightech gegen das Artensterben

„Die Insel La Réunion“ – Zwischen Schutz und Eingriff

Auf der vulkanischen Insel La Réunion, einem ökologischen Hotspot im Indischen Ozean, kämpfen Biolog*innen, Naturschützer*innen und Behörden gegen das Verschwinden einheimischer Arten. Die Dokumentation „Die Insel La Réunion – Versuchslabor der Evolution“ zeigt, wie invasive Spezies – oft durch den Menschen eingeschleppt – die fragile Inselökologie bedrohen.

Hier stellt sich eine andere bioethische Frage:

Darf der Mensch über das „Recht auf Leben“ einzelner Arten entscheiden, wenn diese andere verdrängen oder bedrohen? Ist das Töten invasiver Tiere gerechtfertigt, wenn es dem Schutz endemischer Arten dient? Und welche moralischen Maßstäbe gelten in einer Natur, die längst vom Menschen geprägt ist?

zum FILM – Die Insel La Réunion“ – Zwischen Schutz und Eingriff

Bioethik als Kompass in der Biodiversitätskrise

Alle Forschungsprojekte verdeutlichen, dass der Schutz der Artenvielfalt heute nicht mehr ohne bioethische Reflexion denkbar ist. Zwischen Genlabor, Drohnenüberwachung, Inselökologie und globaler Invasionsforschung spannt sich ein gemeinsamer Diskurs:

Wie weit darf der Mensch gehen, um seine Fehler zu korrigieren?

Wie navigieren wir zwischen Handlungsdruck, technischer Machbarkeit und moralischer Verantwortung?

Ob durch die Wiederbelebung ausgestorbener Arten, den Einsatz von Hightech oder das selektive Management invasiver Spezies – der Mensch steht im Zentrum eines tiefgreifenden Wandels im Verhältnis zur Natur.

Die Frage ist längst nicht mehr, ob wir handeln, sondern wie – und mit welchen Konsequenzen.

Welche Technologien zur Rettung der Artenvielfalt halten wir für legitim – und wo ziehen wir moralische Grenzen?

Ist das Wiederbeleben ausgestorbener Tiere ein Fortschritt oder eine Überschreitung ethischer Linien?

Und sollten wir invasive Arten wirklich pauschal bekämpfen – oder unsere Sicht auf sie grundsätzlich überdenken?

Diskutieren Sie zu

diesem Thema

diesem Thema